- Home

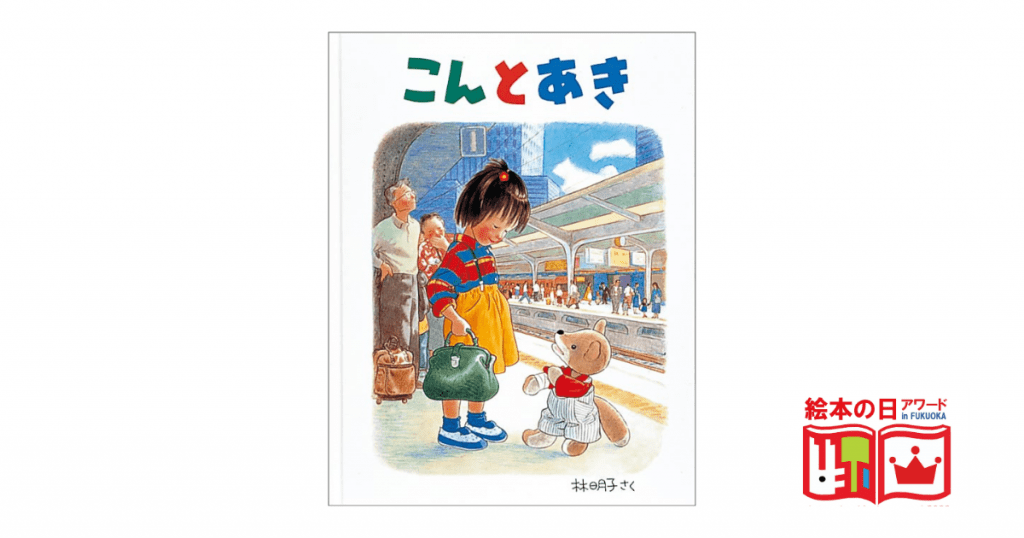

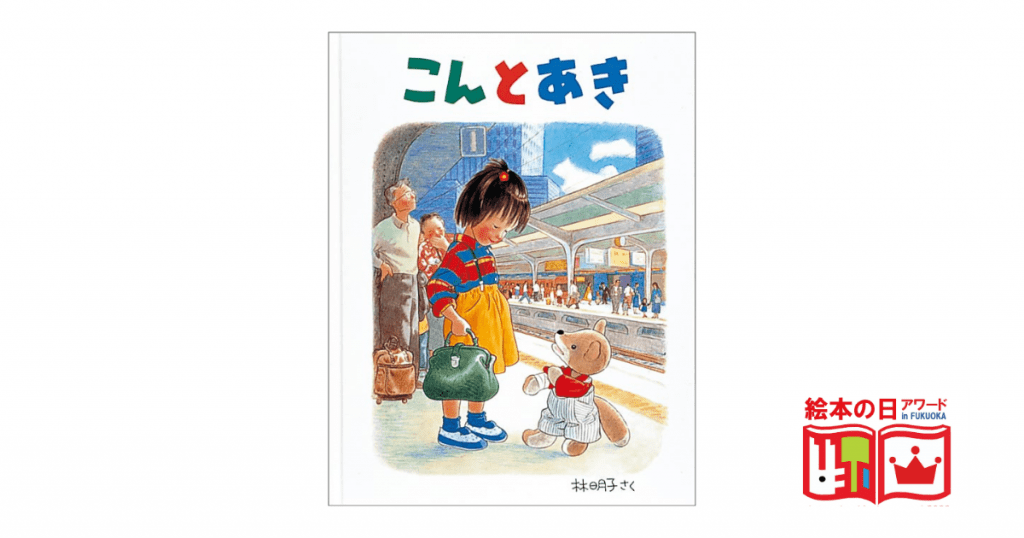

- 小さな息子2人を抱え私はシングルマザーになった…絵本『こんとあき』を通した親子の絆|絵本の日アワード2023年受賞作

小さな息子2人を抱え私はシングルマザーになった…絵本『こんとあき』を通した親子の絆|絵本の日アワード2023年受賞作

- 2024/2/10

- 未分類

- 小さな息子2人を抱え私はシングルマザーになった…絵本『こんとあき』を通した親子の絆|絵本の日アワード2023年受賞作 はコメントを受け付けていません

掲載の記事・写真・イラスト等すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます

Copyright © 株式会社エンファム.イベント&メディア All rights reserved.